网站首页 > 电影免费观看完整版播放 / 正文

剧情介绍

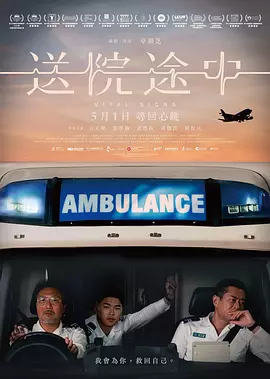

【电影】送院途中丨Vital Sign丨【2023】

片名: 送院途中

年代: 2023

导演: 卓韵芝

编剧: 卓韵芝

主演: 古天乐 / 游学修 / 袁澧林 / 潘灿良 / 苏悦弦 / 更多...

类型: 剧情

制片国家/地区: 中国香港

语言: 粤语

上映日期: 2025-05-01(中国香港) / 2023-04-09(香港国际电影节) / 2023-04-22(北京国际电影节)

片长: 100分钟

又名: Vital Sign

IMDb: tt27121086

豆瓣评分: 7.0

送院途中的剧情简介:

由卓韵芝自编自导,古天乐、游学修领衔主演的香港剧情片《送院途中》(Vital Sign),以救护车为移动舞台,通过救护员的日常工作与情感困境,勾勒出一幅香港社会的生存浮世绘。影片在 2023 年香港国际电影节和北京国际电影节展映后,于 2025 年 5 月 1 日在香港正式上映,目前豆瓣评分 7.0,IMDb 评分 5.9。尽管票房表现未达预期,但其对生命价值的深刻探讨与对城市记忆的细腻捕捉,使其成为近年来香港现实主义题材的重要作品。

一、叙事美学:克制与留白的艺术

卓韵芝延续了《临时同居》中对都市情感的敏锐洞察,但在叙事手法上转向更具纪实感的 “去戏剧化” 风格。影片通过救护队的日常任务串联起多个碎片化场景:穆斯林伤者的清真担架需求、外籍劳工的工伤事故、独居老人的突发疾病等,这些看似零散的事件共同构成了香港社会的微观切片。导演刻意避免营造紧张刺激的救援场面,而是通过演员的微表情与环境细节传递情感 —— 例如古天乐饰演的马志业在抢救失败后默默擦拭额头汗水的动作,比痛哭流涕更能体现职业倦怠与生命无常的沉重。

影片采用双线时空结构:主线是马志业与新队员王维(游学修 饰)在救护工作中的理念冲突,副线则穿插马志业与女儿的分离焦虑。这种结构既保持了叙事的紧凑性,又通过 “救护车” 这一移动空间的隐喻,将个人命运与城市脉搏紧密相连。片尾字幕滚动时掠过香港山海与霓虹的镜头,与《山河故人》中赵涛独舞的场景形成跨地域的情感呼应,共同完成对 “流动时代里的精神锚点” 的叩问。

二、主题解构:生命价值的多元思辨

- 职业伦理的困境马志业与王维的冲突本质上是 “救人” 与 “晋升” 的价值观博弈。马志业坚持 “送院途中就开始救人” 的理念,不惜违反规定使用未消毒的设备;王维则严格遵循流程,认为 “程序正义” 是职业安全的保障。这种冲突在屯门公路重大事故中达到高潮 —— 当资源有限时,先救重伤者还是轻伤者的抉择,折射出医疗体系中永恒的伦理难题。影片并未给出答案,而是通过王维最终选择参与救援的行动,暗示人性本能超越制度规训的可能。

- 移民潮中的身份焦虑马志业为女儿申请移民失败的情节,是香港近年社会现实的缩影。导演通过 “蜗牛没了壳就会慢慢死掉” 的隐喻,暗喻港人对故土的情感羁绊。片中米菲(袁澧林 饰)“不生孩子最省心” 的自嘲,以及马志业岳父母 “去加拿大重新开始” 的坚持,共同构成移民一代的生存困境。这种困境在《山河故人》中表现为跨越大洋的文化断裂,而在《送院途中》则更具即时性与撕裂感 —— 马志业面对女儿被带走时的无力感,正是香港社会转型期集体焦虑的具象化表达。

- 生命尊严的终极追问影片通过多个细节探讨生命的价值:马志业为穆斯林伤者寻找清真担架的坚持,体现对个体信仰的尊重;潘灿良饰演的 “济公” 在退休前最后一次出车时的感慨,道出职业倦怠与生命热忱的矛盾;片尾宝藏最终被捐献给国家的情节,与《一步登天》中纳兰护宝的结局形成互文,共同指向 “文物保护即文明记忆守护” 的深层主题。

三、文化镜像:香港社会的微观透视

- 城市空间的情感符号救护车穿梭的大街小巷不仅是物理背景,更是香港文化的载体。旺角的霓虹、深水埗的唐楼、屯门的海岸线,这些标志性场景通过手持摄影的摇晃镜头呈现,营造出强烈的临场感。影片特别关注 “边缘空间”:货柜场、劏房、医院走廊等,这些被主流叙事忽视的角落,正是底层民众真实生活的发生地。

- 语言与身份的政治粤语对白中夹杂的英语术语(如 “CPR”“defibrillator”),既是救护行业的专业标识,也暗示香港作为国际都市的文化混杂性。王维与外籍伤者交流时使用的英语,与马志业用粤语安抚本地居民的场景形成对比,折射出不同代际港人在文化认同上的差异。这种差异在移民潮背景下尤为突出 —— 当马志业的女儿开始学习英语时,语言的转变成为身份重构的隐喻。

- 代际关系的重构马志业与女儿的互动打破了 “慈父” 的刻板印象。导演要求演员避免过度甜蜜的表演,强调 “现实中天天相处的家人,互动是甜蜜混着疲惫的”。这种处理方式与《少年派》中闫妮与张嘉益的父女关系形成对照,更贴近真实的家庭动态。潘灿良饰演的 “济公” 与马志业的师徒情,则通过 “你比我更像我” 的台词,完成代际经验的传承与超越。

四、行业启示:香港电影的生存突围

- 类型片的本土化创新影片将职业剧与社会议题结合的模式,为香港电影提供了新范式。尽管未达到《PTU》的警匪类型高度,但其对救护行业的细致刻画(如 8 名在职救护员担任顾问、古天乐接受两周急救培训),为现实主义题材树立了专业标杆。这种 “小切口、大纵深” 的创作思路,值得内地同类影片借鉴。

- 市场困境与文化坚守影片成本超 1500 万港元,最终票房不足 500 万港元,凸显香港电影的市场困境。古天乐自掏腰包、零片酬出演的行为,虽未能挽救票房,却彰显了对本土电影的责任感。导演卓韵芝在映后分享中提到 “拍这部电影不是为了赚钱,而是为了让被忽略的东西被看见”,这种创作初衷与贾樟柯 “用电影抵抗遗忘” 的理念一脉相承,为香港电影的文化价值提供了另一种维度的注解。

- 流媒体时代的机遇影片上线 CATCHPLAY + 等平台后,豆瓣评分从 6.9 升至 7.0,证明流媒体为小众影片提供了长尾传播的可能。这种 “电影节展映 + 院线上映 + 流媒体长尾” 的发行模式,或许能为香港电影的生存突围提供新思路。

结语

《送院途中》是一部关于 “流动” 与 “坚守” 的电影:救护车在城市中穿梭,载着生死离别与人间百态;香港社会在时代浪潮中变迁,裹挟着身份焦虑与文化乡愁。影片并未给出答案,而是通过克制的叙事与细腻的观察,让观众在叩问中感受生命的重量。正如导演卓韵芝所言:“真正值得留恋的不是媒介,而是背后真实的情感”。这种对真实情感的坚守,或许正是香港电影在流媒体时代仍具生命力的根本所在。

请在这里放置你的在线分享代码播放列表

欢迎 你 发表评论:

- 排行榜Top10

-

- 777牢笼 (2025)

- 202加拉帕戈斯群岛的守护者(2025)

- 200封神榜:决战万仙阵(2021)

- 199随身危机(2024)

- 19969式夏天(2025)

- 195烂戏真情(2024)

- 192816(2023)

- 191恐怖猴玩偶(2025)

- 184小维尼修斯:足坛新星成名传(2025)

- 184蛇女(2025)

本文暂时没有评论,来添加一个吧(●'◡'●)